Mit einem pH-Wert von 2 bis 2,5 gehört der Magen zu den sauersten Bereichen des menschlichen Körpers. Er zerkleinert Nahrung und schützt uns, indem er viele Krankheitserreger abtötet, die wir täglich aufnehmen. Für die meisten Mikroorganismen ist diese Umgebung tödlich, eine bemerkenswerte Ausnahme bildet Helicobacter pylori, kurz: H. pylori.

Helicobacter pylori – Die Säure ist sein Zuhause

H. pylori ist ein Bakterium, das spezielle Mechanismen entwickelt hat, um im sauren Milieu des Magens zu überleben und sich in der Magenschleimhaut einzunisten. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung trägt es in sich, meist ohne Symptome zu zeigen. Für Betroffene kann die Infektion jedoch schwerwiegende Folgen haben: von chronischen Entzündungen über Magengeschwüre bis hin zu einem erhöhten Risiko für Magenkrebs. Kein Wunder, dass bereits kurz nach seiner Entdeckung H. pylori 1994 von der WHO die Einstufung als krebserregend erhielt.

Der Selbstversuch, der H. pylori entlarvte

Obwohl H. pylori vermutlich schon seit rund 100.000 Jahren den Menschen begleitet, wurde es erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckt, ebenso wie die Krankheiten, die es verursacht. Noch bis in die frühen 1980er Jahre galt, dass kein Bakterium das saure Milieu des Magens überleben könne. Magengeschwüre wurden stattdessen Stress oder ungesunder Lebensweise zugeschrieben.

1982 isolierten die australischen Forscher Robin Warren und Barry Marshall H. pylori aus der Magenschleimhaut. Die Entdeckung stieß zunächst auf große Skepsis. Um die Kausalität zu beweisen, trank Marshall eine Kultur mit lebenden H. pylori. Kurz darauf entwickelte er typische Gastritis-Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen. Anschließend konnte er H. pylori erneut aus seiner Magenschleimhaut isolieren und erfüllte damit die Koch’schen Postulate. Für diese Arbeit erhielten Warren und Marshall 2005 den Nobelpreis für Medizin.

Infektion: wie kommt H. pylori in den Magen?

Eine Infektion mit H. pylori erfolgt meist schon im Kindesalter und bleibt, sofern sie nicht behandelt wird, ein Leben lang bestehen. Der genaue Übertragungsweg ist nicht vollständig geklärt. Forschende gehen jedoch davon aus, dass die Ansteckung überwiegend von Mensch zu Mensch geschieht, vor allem innerhalb der Familie bei engem Körperkontakt. Diskutiert werden die Übertragung über Speichel (oral-oral) sowie über fäkal verunreinigtes Material (oral-fäkal). Eine Infektion durch verunreinigtes Wasser ist ebenfalls möglich, gilt jedoch nicht als Hauptursache.

Symptome: wir reagiert der Körper auf H. pylori?

Die meisten Infektionen verlaufen unbemerkt, rund 90 % der Betroffenen zeigen keine Beschwerden. Treten Symptome auf, sind sie meist unspezifisch: wiederkehrende Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit, Appetitlosigkeit oder Mundgeruch. In seltenen Fällen können Erbrechen, Blähungen oder brennende Magenbeschwerden auftreten.

Langfristig aber erhöht H. pylori das Risiko für ernsthafte Erkrankungen: 1–10 % der Infizierten entwickeln Magengeschwüre oder Zwölffingerdarmgeschwüre. Noch seltener, aber besonders schwerwiegend, sind Komplikationen wie Magenkarzinome oder MALT-Lymphome. Trotz der relativ niedrigen individuellen Wahrscheinlichkeit zählt H. pylori aufgrund seiner weltweiten Verbreitung zu den bedeutendsten krebserregenden Infektionen.

Diagnose: wie stellt man fest, dass man H. pylori in sich trägt?

Für den Nachweis einer Infektion stehen invasive und nicht-invasive Verfahren zur Verfügung:

Invasive Verfahren:

- Magenspiegelung mit Biopsie: Gewebeproben aus der Magenschleimhaut werden entnommen und histologisch untersucht. Dabei können die Bakterien nachgewiesen, Schleimhautveränderungen bewertet, die Urease-Aktivität getestet (Schnell-Urease-Test) oder die Bakterien kultiviert werden. Diese Methoden gelten als sehr zuverlässig.

Nicht-invasive Verfahren:

- Urease-Atemtest: Die getestete Person trinkt eine markierte Harnstofflösung; bei Spaltung durch das bakterielle Urease-Enzym entsteht messbares Kohlendioxid in der Ausatemluft. Sehr zuverlässig, jedoch nicht immer für Kinder oder Schwangere geeignet.

- Stuhlantigentest (SAT): Weist H. pylori-Antigene in einer Stuhlprobe nach. Einfach und gut geeignet zur Erstdiagnose und Therapiekontrolle.

- Serologie (Antikörpernachweis im Blut): Kann eine aktuelle oder vergangene Infektion anzeigen, eignet sich jedoch nicht zur Kontrolle einer erfolgreichen Behandlung.

Behandlung: wie wird man H. pylori wieder los?

Die Standardtherapie ist die sogenannte Eradikationstherapie, meist über 10–14 Tage, bestehend aus einer Kombination mehrerer Antibiotika und einem Protonenpumpenhemmer:

- Triple-Therapie: Zwei Antibiotika (z. B. Amoxicillin und Clarithromycin) + Protonenpumpenhemmer

- Quadruple-Therapie: Tetracyclin + Metronidazol + Bismutsalz + Protonenpumpenhemmer

Da H. pylori zunehmend Resistenzen entwickelt, muss die Medikamentenauswahl häufig an die lokalen Resistenzraten angepasst werden.

Infect-Net-Expertinnen für H. pylori sind übrigens:

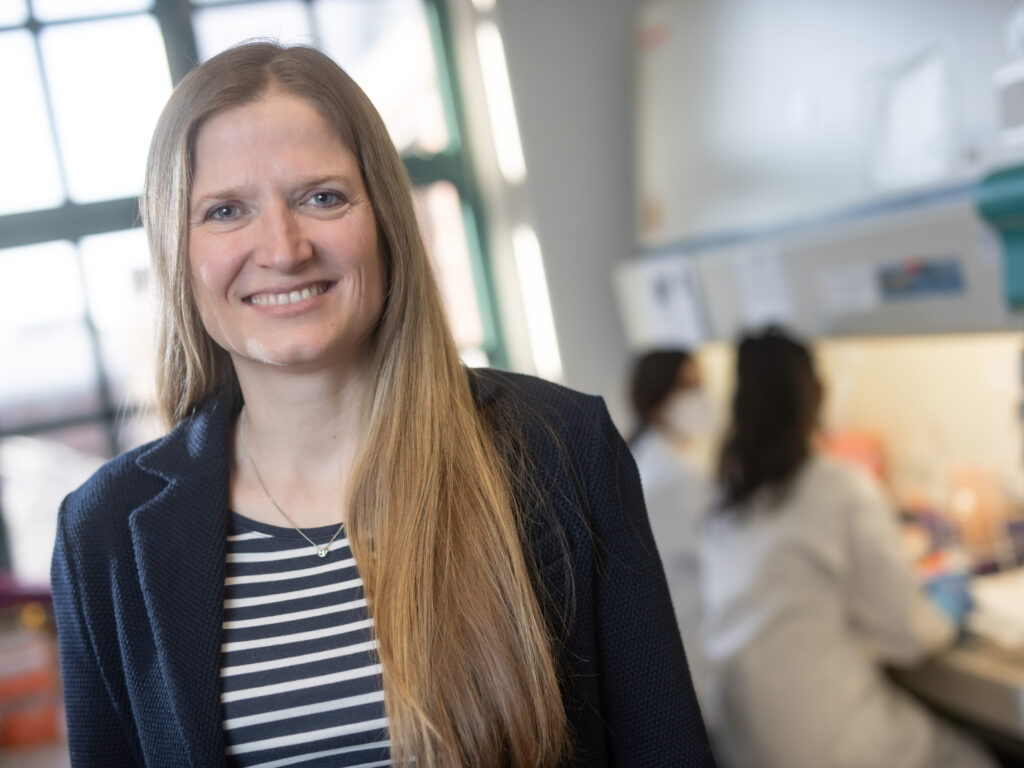

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sina Bartfeld leitet das Bartfeld-Labor an der Technischen Universität Berlin. Sie erforscht die Reaktion des menschlichen Körpers auf Infektionen, angeborene Immunität und die Entstehung von Krebs. Ihr Labor untersucht insbesondere, wie Epithel- und Immunzellen über Mustererkennungsrezeptoren (PRRs) Entzündungsreaktionen auslösen, zum Beispiel bei Infektionen mit H. pylori. Dazu nutzen sie moderne In-vitro-Modelle wie Organoide und Organ-on-a-Chip-Systeme.

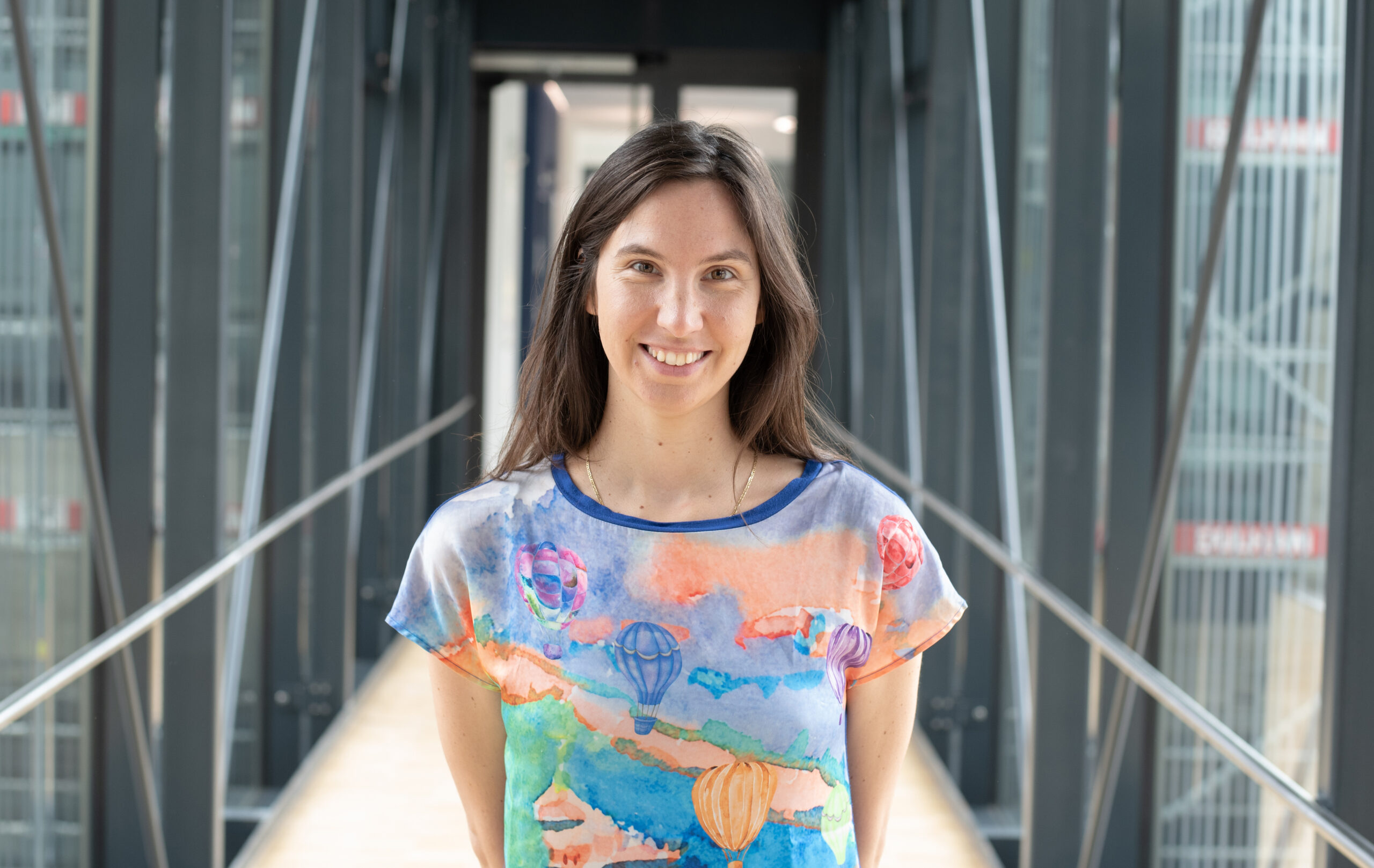

Prof. Dr. Cynthia Sharma leitet die Abteilung Molekulare Infektionsbiologie II an der Universität Würzburg. Ihre Gruppe erforscht die Genregulation von H. pylori und Campylobacter jejuni, mit Fokus auf posttranskriptionelle Kontrolle durch kleine RNAs und RNA-bindende Proteine, unterstützt durch Hochdurchsatzsequenzierungen, Translatomanalysen und 3D-Gewebemodelle.

Quellen:

- DocCheck. (o. J.). Magen. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Magen

- Ahmed, N. (2005). 23 years of the discovery of Helicobacter pylori: Is the debate over? Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 4, 17. https://doi.org/10.1186/1476-0711-4-17

- Kayali, S., Manfredi, M., Gaiani, F., Bianchi, L., Bizzarri, B., Leandro, G., Di Mario, F., & de’Angelis, G. L. (2019). Helicobacter pylori: Transmission routes and recurrence of infection – state of the art. World Journal of Gastroenterology, 25(36), 5670–5679. https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i36.5670

- Smith, S. M. (Hrsg.). (2021). Helicobacter pylori: Methods and Protocols. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1302-3

- Kamiya, S., & Backert, S. (Hrsg.). (2019). Helicobacter pylori in Human Diseases. In Advances in Experimental Medicine and Biology (Bd. 1149). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21916-1

- DocCheck. (o. J.). Helicobacter pylori. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Helicobacter_pylori

Ailín Österlein-Kück | Öffentlichkeitsarbeit Infect-Net

René Lesnik | Koordination Infect-Net